小型特殊免許と小型特殊自動車|小型特殊免許の取り方を解説

「普通免許を取得すれば、小型特殊自動車を運転できるんじゃなかったっけ?」と、漠然と思っている人は多いでしょう。

普通免許は18歳から取得できますが、小型特殊免許は16歳以上であれば取得できます。

取得日数も1日で済みますので、仕事で小型特殊免許が必要な場合、運転免許を持っていない人がいれば、すぐに取得しましょう。

今回の記事では、小型特殊免許の取得方法や小型特殊自動車、新小型特殊自動車の違いについて解説します。

目次

小型特殊自動車とは?

小型特殊自動車とは、フォークリフトやトラクター、除雪車などの車両のことです。こちらでは、小型特殊自動車の規格と種類、また公道を走れるのかについて解説していきます。

小型特殊自動車の規格と車種

小型特殊自動車は、全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下など規格が決まっています。

次の規格に該当するのが、小型特殊自動車です。

全長:4.7メートル以下

全幅:1.7メートル以下

高さ:2.0メートル以下(ヘッドガード部分に限り2.8メートル以下)

最高速度:時速15キロメートル以下

総排気量:1.5リットル以下

これらの条件を1つでも超えると、大型特殊自動車に分類されます。主な車種としては、以下のものがあります。

- フォークリフト

- フォークローダ

- ショベルローダ

- タイヤローラ

- ロードローラ

- グレーダ

- ロードスタビライザ

- スクレーパ

- ロータリ除雪自動車

- アスファルト

- フィニッシャ

- タイヤドーザ

- モータスイーパ

- ダンパ

- ホイールハンマ

- ホイールブレーカ

- ホイールクレーン

- ストラドルキャリア

- ターレット式構内運搬自動車

- 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車

- 農耕トラクター

- 農業用薬剤散布車

- 刈取脱穀作業車

- 田植機

- 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

小型特殊自動車の最高速度は15km以下ですが、農耕作業用自動車(濃厚トラクター・農業用薬剤散布車・刈取脱穀作業車・田植機・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車)に関しては乗車装置があり、最高速度が時速35km未満のものが該当します。

時速35kmを超える農耕作業用自動車になると、大型特殊自動車になるので注意しましょう。

フォークリフトや除雪車は技能講習が必要

小型特殊免許を取得しているからといって、すぐにフォークリフトや除雪車を運転できるわけではありません。

フォークリフトに関しては、小型特殊免許の取得に加えて、運転資格としては以下の条件が必要です。

- 最大積載荷重が1トン以上:フォークリフト運転技能講習を修了すること

- 最大積載荷重が1トン未満:フォークリフト運転業務に係る特別教育を受けること

技能講習は、各都道府県の労働局に登録した登録機関が実施しています。特別教育は、事業者が行う安全教育です。

また、除雪車に関しても大型・小型問わずに、除雪講習修了が必要になります。

小型特殊免許とは?

小型特殊免許とは、小型特殊自動車を運転するための免許です。こちらでは、小型特殊免許は何の車両に乗れるのか、普通免許があれば小型特殊自動車に乗れるのかについて解説していきます。

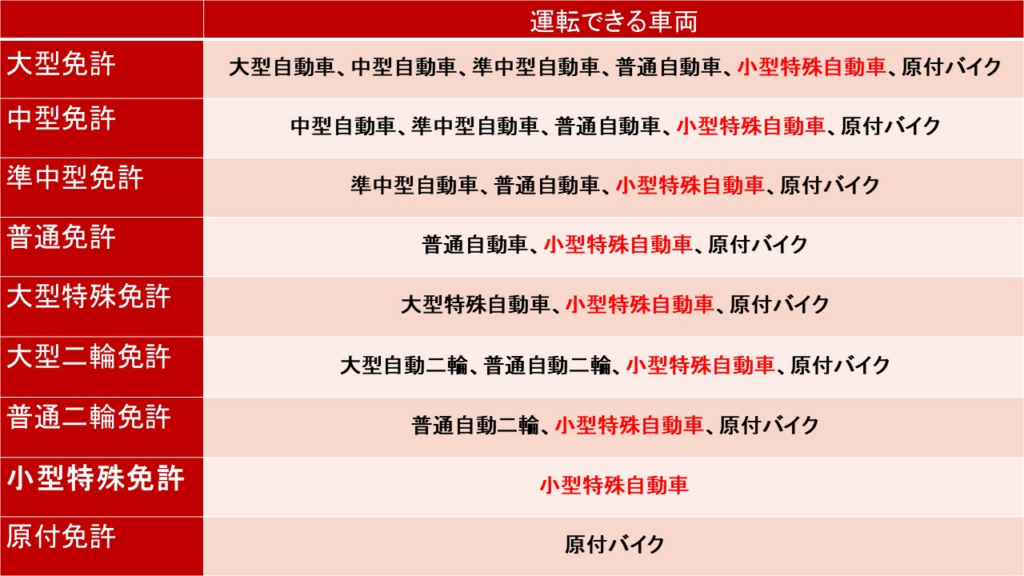

小型特殊免許は何の車両に乗れる?

小型特殊免許で乗れる車両は、小型特殊自動車しかありません。しかし、小型特殊免許を取得しなくても、普通自動車免許証があれば小型特殊自動車を運転することが可能です。

次の免許証があれば、小型特殊自動車を運転することができます。

※普通免許は「AT限定」を含む

原付免許のみ取得の人の場合、小型特殊自動車に乗る際は、小型特殊免許を取得する必要があります。また、小型特殊免許だけでは原付には乗れないです。

免許の種類や、運転できる自動車、試験資格などについては以下の記事でも詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

普通免許があれば小型特殊自動車に乗れる

普通免許を取得している人は、改めて小型特殊免許を取得する必要はありません。ただし、フォークリフトや除雪車に関しては、普通免許だけでは運転することはできないです。

フォークリフトを業務で使用するには「フォークリフト運転技能講習」を修了して、資格を取得しなければいけません。講習は学科と実技を含み、普通免許保持者の場合は合計31時間の受講が必要です。

除雪車も同様で、公道での作業には「除雪講習」の受講が義務付けられています。また、除雪車には種類があり、公道で使用する大型のものには「大型特殊免許」や「建設機械施工技士」などの資格が必要です。

小型特殊免許の取り方

小型特殊免許については、16歳から取得が可能で、各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場で、免許取得を目指します。

費用は3,550円(受験料1,500円+免許証交付料2,050円)です。

適性検査・学科試験・乗り方講習を受けて、最短1日で免許を取得することができます。

また、視力も両眼で0.5以上が必要(片眼0.5未満の場合は他眼が0.7以上)です。視力が悪い人は、メガネやコンタクトレンズを装着していきましょう。

必要書類に関しては、以下の通りです。

●住民票

●本人確認書類(健康保険証やマイナンバーカード等)

●申請写真(縦3cm×横2.4cmで、6ヶ月以内に撮影したもの)

学科試験は48問の問題が出題され、50点満点で45点以上取れば合格になります。小型特殊自動車は、工場などの職場で主に運転しますが、一般的な交通ルールも出題されます。

原付免許の試験問題集などでの勉強と、小型特殊自動車に関する知識を把握してから試験にのぞみましょう。

小型特殊自動車はナンバープレートの装着が必要

小型特殊自動車には、原則としてナンバープレートの装着が義務付けられています。これは公道走行の有無に関係なく、軽自動車税(種別割)の課税対象となるためです。

所有者は市区町村で登録申請を行い、課税標識としてのナンバーを取得し、車両に取り付ける必要があります。

ナンバープレートを未装着の場合、罰則や過料の対象となる可能性があるため、忘れずに手続きしましょう。

小型特殊自動車にかかる税金

小型特殊自動車は、軽自動車税の課税対象になります。

普通車や軽自動車と同様に、毎年4月1日に納税義務が発生して、1年分の税金を納めなければいけません。

小型特殊自動車の税額については、次の通りです。

●農耕作業用車両:2,400円

●その他の車両 :5,900円

小型特殊自動車で公道を走行できるのか?

小型特殊自動車が公道で走行するためには、一定の保安基準を満たしていることが必要です。

直装式と被けん引式で保安基準が異なり、それぞれ次の基準が定められています。

・バックミラーを装備している

・かじ取車輪にかかる荷重が車両総重量の20%以上になっている

・ヘッドランプやテールランプなどの灯火器類がほかの走行車から確認可能

・安定性の基準を満たしている

・・・etc

・農耕トラクタとけん引式農作業機を、丈夫な設備でつないでいる

(セーフティーチェーンなど)

・ランプや反射器などが適切な場所に装備されている

・バックミラーを装備している

・かじ取車輪にかかる荷重が車両総重量の20%以上になっている

・安定性の基準を満たしている

・・・etc

また、普通免許を所持していれば運転できますが、ナンバープレートの取得や自動車税の納付も求められます。

条件を満たさない場合は、公道走行が禁止されるため、事前の確認が重要です。

小型特殊自動車の車検と自賠責保険

小型特殊自動車は、一般的な乗用車と異なり車検の義務はありません。ただし、公道を走行する場合は自賠責保険への加入が必要です(ただし、農耕用自動車は自賠責保険へ加入できないため)。

これは事故時の被害者救済を目的とした最低限の保険であり、未加入での走行は法律違反となります。

車検不要でも保安基準を満たし、ナンバー登録や税金の納付、自賠責保険の手続きは忘れずに行わなければいけません。

新小型特殊自動車とは?小型特殊自動車との違い

小型特殊自動車と新小型特殊自動車は、車両の規格と運転できる免許が異なります。新小型特殊自動車を運転するには、大型特殊の免許が必要です。

違いについては、以下の表を参考にしてください。

| 新小型特殊自動車 | 小型特殊自動車 |

|---|---|

| 高さ:2.8メートル以下 総排気量:制限なし 免許:大型特殊免許 | 高さ:2.0メートル以下 総排気量:1.5リットル以下 免許:小型特殊免許 |

全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル以下というのは、どちらの自動車も一緒です。

特殊自動車の場合、小型特殊自動車の条件を1つでも超えると大型特殊免許が必要です。

そのため、新小型特殊自動車を運転する場合は、大型特殊免許を取得しなければいけません。

最近の農耕トラクターは新小型特殊自動車が多いため、大型特殊免許の取得が必要な場合があります(大型特殊自動車は、大型免許〜普通免許では運転できない)。

【Q&A】小型特殊免許や小型特殊自動車についてよくある質問

こちらでは、小型特殊免許や小型特殊自動車について、よくある質問を解説していきます。

小型特殊免許では大型二輪や中型二輪、原動機付自転車を運転することはできません。

小型特殊免許で運転できる車両は、小型特殊自動車のみです。

含まれません。「特定小型原動機付自転車」として区分されており、免許を取得する必要もないです。

令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

特定小型原動機付自転車の規格は以下の通りです。

長さ:190センチメートル以下

幅 :60センチメートル以下

●原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

●20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと

●走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

●AT機構がとられていること

●道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること

情報引用元:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

小型特殊免許や小型特殊自動車についてのまとめ

- 小型特殊免許で乗れる車両は、小型特殊自動車のみ

- 小型特殊自動車で公道を走行するには、自賠責保険への加入が必要(農耕作業用以外)

- 電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」になる

今回は、小型特殊免許や小型特殊自動車について解説しました。

フォークリフト、除雪車に関しては、小型特殊免許だけでは運転できないので気を付けてください。

仕事で運転する場合は職場の指示に従って、それぞれ必要な技能講習を受ける必要があります。

この記事の監修者

![]()

DUKS 府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。

現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。