OD式安全性テストは免許の合否に影響しない!初心者の運転への心構え

車は一歩間違えると、人の命を奪う危険があります。快適なドライブを楽しむためには、常に安全運転を心掛けることが必須です。

自動車教習所では、学科と技能をスタートする前に、「OD式安全性テスト」や「警察庁方式運転適性検査K型」といった、運転適性検査を行います。

この記事では、OD式安全性テストをはじめ運転適性検査の内容から、運転や走行時の心構えまで解説していきます!

目次

「OD式安全性テスト」や「警察庁方式運転適性検査K型」とは運転適性検査のこと

OD式安全性テストとは、自動車教習所で学科と技能を始めるまでに行う、運転適性検査のことです。

運転適性検査にはOD式安全性テストのほかに、警察庁方式運転適性検査K型が存在します。

これからドライバーになる人が、自身の性格や癖などを把握して、安全運転を心掛けるためのヒントとすることが目的です。

OD式安全性テストとは

OD式 安全性テストとは、1967年から現在にかけて長年行われている、運転に関する適性検査です。

これから免許を取得する人にとって、免許取得後に安全に運転するための判断材料として、教習所に通う人は必ず受けることが決まっています。

OD式安全テストは、その人の安全運転の適性を診断するテストです。

- 性格特性

- 運動機能

- 運転マナー

- 健康度

- 成熟度

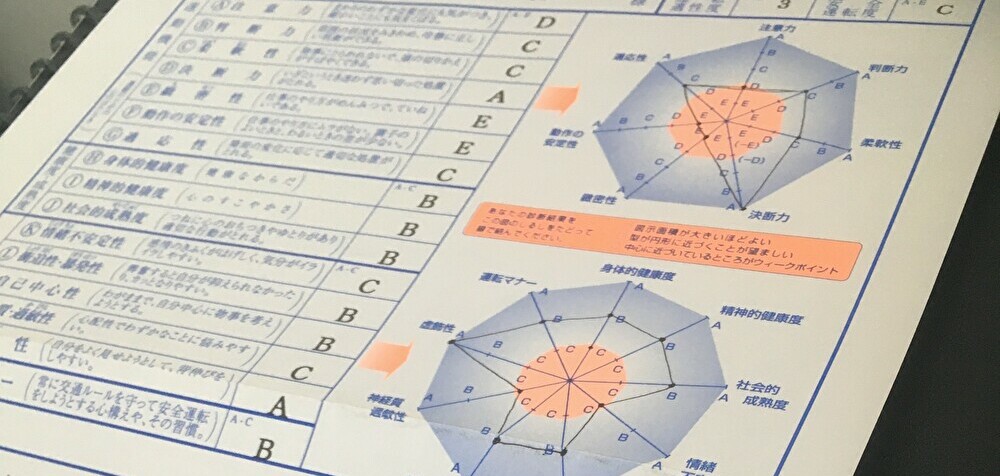

以上の観点から、大きく4つの運転タイプと88の性格パターンに分け、自分自身では気付けない適性や性格を診断していきます。

警察庁方式運転適性検査K型とは

警察庁方式運転適性検査K型とは、主に公安委員会の指定の自動車教習所で、1970年前後から用いられている運転適性検査です。

テストの検査項目は、全部で7つあります。最初の検査項目は1〜6はマーク式テストで行い、最後の検査項目7は「はい」か「いいえ」で答えて、性格診断をするテストになっています。

OD式安全性テストで分かるタイプと分布表

テスト内容は選択問題や計算問題などが出題されます。そして、テストの結果をもとに、総合評価では2つの評価を軸に、運転タイプを以下の大きく4つのパターンに分類します。

・お題に類似したものを選ぶ選択問題

・計算問題

・自身の性格に一番近いものを選択する問題

・運転適性度:運転に必要な心の働きに関する評価

・安全運転度:安全運転に求められる性格や特性、心身の健康度に関する評価

【運転タイプ:分布表】

| タイプ | 安全運転度/運転適性度 | 傾向 |

| 安全運転タイプ | 安全運転度:高め 運転適性度:高め | 運転技術を過信することなく、安全運転を比較的できるタイプです。 |

| もらい事故傾向タイプ | 安全運転度:高め 運転適性度:低め | 安全運転を意識しているが運転操作が少々不器用で、事故に巻き込まれる可能性のあるタイプです。 |

| 重大事故傾向タイプ | 安全運転度:低め 運転適性度:高め | 運転技術を過信し、安全運転の意識に欠け大きな事故を起こすタイプです。 |

| 事故違反多発傾向タイプ | 安全運転度:低め 運転適性度:低め | 事故を起こす可能性がとても高いタイプです。 |

警察庁方式運転適性検査K型で分かるタイプと分布表

警察庁方式運転適性検査K型では、主に行動の「速さ」と「正確さ」を評価します。そして、運転時の状況判断や性格の特徴も把握することができます。

適性パターンと特徴については、以下の表を参考にしてください。

| 適性パターン | 特徴 |

| 状況判断が遅いタイプ | 周囲の状況を判断するのが遅いです。 交差点や複数車線の道路、交通量の多い市街地などでオロオロしたり、よく考えずに行動したりして事故を起こす危険性があります。 |

| 動作は速いけど正確性が欠けるタイプ | 機敏に動作できますが、行動が雑になりがちなタイプです。 慣れてくるとその傾向が強くなり、安全確認を十分にしないで、次の運転行動に移りたがります。 |

| 神経質タイプ | 少しでも気になることがあると、注意が散漫になるタイプです。 細かいことに気付きやすいだけに、些細なことが頭から離れず、運転動作がギクシャクしてついつい危険を見逃すことがあります。 |

| 気分屋タイプ | 気分の変化が激しいタイプです。 それが運転行動に反映され、気分が良いときは判断や運転動作がスムーズですが、調子に乗りすぎると運転が雑になる場合もあります。 |

| 攻撃的タイプ | 正義感や自己主張が強いタイプです。 ミスや不正が許せないため、他人の行動などに腹を立てることがあります。 運転が強引で荒っぽくなったりすることがあり、煽り運転に注意してください。 |

| 自己中心的なタイプ | マイペースな行動で、他人に迷惑をかけやすいタイプです。 協調性に乏しく、交通の流れを妨げる位置に停車したり、強引な車線変更をしたりすることがあります。 |

| 自分をよく見せたがるタイプ | 他人の目を気にしすぎるタイプです。 実力以上のことをしたがり、急発進や急加速をしたり、減速せずにカーブに侵入したりします。 |

| お調子者タイプ | 気分が高揚すると調子に乗って、注意が散漫になるタイプです。 たとえば、軽快な音楽を聴いて気分が高まると、スピードを上げたり強引な進路変更をしたりすることがあります。 |

運転適性検査の結果は免許の合否には関係ない

OD式安全性テストや、警察庁方式運転適性検査K型の結果が仮に悪かったとしても、免許試験の合否に関わることはありません。

このテストは、ドライバーが自分の適性や傾向を把握し、免許取得後の安全な運転と向き合うことを目的としています。

OD式安全性テストでいえば、安全運転タイプを狙って解答をする必要はありません。

リラックスして正直に解答することで、自身の運転タイプや弱点を知ることができます。

自分の弱点を知るのは少し怖いかもしれませんが、これが安全運転への第一歩です。

運転適性検査を問わず運転前に心掛けたいこと

大切なのは検査の結果ではなく、自分の運転適性検査を把握して運転に臨むことです。

ここでは、検査内容がどうであれ、運転前に気を付けておきたい心構えについて解説していきます。

運転免許証の確認

運転免許証には、自分が運転できる車の種類が記載されています。

たとえば「普通車はAT車に限る」と記載されていれば、普通乗用車のAT(オートマ)車のみ運転することができますが、MT(マニュアル)車を運転することはできません。

初めて車を運転する際には、運転する車の種類が免許証に記載されている種類と合致しているか、一度しっかり確認しておきましょう。

初心者マークの確認

免許取得後、1年間は必ず「初心者マーク」を車に貼り付けることが法律で義務付けられています。

初心者マークでオススメなのは、リタックタイプの初心者マークです。

貼り直しができ、マグネットタイプよりも粘着力が高いので、リアドアに貼り付けるのがおすすめです。

ただし、フロントガラス、前席の側面ガラス、ヘッドライトやブレーキランプへの貼り付けはNGなので注意してください。

初心者マークの正しい貼り付け位置については、以下の記事で詳しく解説しています!

運転計画を立てておく

免許取得後すぐの運転は、なるべく道路が混雑しない時間帯を選び、普段から見慣れている道で道順を決めて運転しましょう。

初めての運転は、想像する以上に神経を使います。また、人によっては目の疲れから来る頭痛などの体調不良を起こすこともあります。

駐車場のあるコンビニや商業施設、高速道路の場合はサービスエリアやパーキングエリアなど、休憩時間がとれる場所をあらかじめ決めておくようにしておいてください。

体調を整える

健康状態が悪いと判断能力が著しく鈍るため、安全運転に支障をきたします。

特に初めての運転をする際は、体調がベストな状態で臨みましょう。少しでも体調に異変を感じた場合は、運転するのを控えるようにしてください。

運転適性検査を問わず走行時に心掛けたいこと

運転前の心構えと同様に、車の走行時も自分の適性を把握して、安全運転を心掛けてください。

ここでは、運転適性検査の内容を問わず、走行時に心掛けたいことについて解説していきます。

安全な発進・停止

教習所では、正しいドライビングポジションについて習います。

シートベルトを着用したら顎を引いて背すじを伸ばすこと、ハンドルの握り方やアクセル・ブレーキの扱い方などの正しいポジショニングを学びます。

車間距離や操作は徐々に体で覚えるので、自身に合った感覚を忘れずに安全運転を心掛けてください。

発進・停車時には、急発進・急ブレーキは避けましょう。

発進時には自身の目やバックミラーなどで前後左右の安全を確かめてから発進し、停車時にはゆっくりブレーキペダルを踏むようにしてください。

常に危険を予測した運転を心がける

運転する際は、常に「かもしれない運転」で臨み「だろう運転」は絶対しないようにしてください。

運転中、前方車両が急に止まったり、歩行者や自転車が脇道から急に飛び出すことがあります。

公道には思わぬ事故に繋がる危険がたくさん潜んでいるのです。

「車間距離はまだ余裕があるだろう」「脇道から誰も飛び出してこないだろう」ではなく、

「車間距離はもう少し空けた方が良いかもしれない」「脇道から誰か飛び出すかもしれない」という気持ちで運転するよう心がけてください。

【厳守】酒気帯び状態での運転は絶対にしない

警察庁の発表によると、令和元年の飲酒なしとありの死亡事故率比較では、「飲酒事故の方が7.9倍も事故率が高い」と出ています。

「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」というキャッチフレーズの通り、飲酒は運転の安全性に大きな支障をきたします。

10万人あたりの免許保有者で見ると、30歳未満の年齢層が飲酒事故を多く起こしている傾向にありますが、年齢は関係ありません。

初心者でもベテランでも、すべてのドライバーは例外なく、以下の意識を忘れないようにしてください。

- 自分や同乗者の命を守る義務がある

- ドライバーは歩行者の命を守る義務がある

事故を起こしやすくなる心理状態を把握することが重要

性格や傾向だけでなく、運転時の心理状態も運転に影響を与えます。

運転中に次のような心理状態になったときは、事故に結びつきやすいので注意が必要です。

イライラしているとき

自分の思うようにいかないことがあると、イラついてしまうことがあります。

気分がイラついている時は、アクセルやブレーキ操作が荒くなってしまいます。ストレス解消方法を自分なりに見つけておくことが大切です。

焦っているとき

時間に遅れそうなときは特に気持ちが焦り、ついスピードを出したり、信号の変わり目に強引に通過したりするなど、危険な運転をしがちです。

運転に慣れてきた時期

運転に慣れてくると、自分の運転技術に対する自信から、危険に対する注意がおろそかになりやすいです。

安全確認を怠らないようにしましょう。また、絶対に事故を起こさないだろうという考えは危険です。

どんなに運転が上手でも、常に慎重さを忘れず、危険を予測しながら運転を心がけてください。

悩みや心配ごとなどで注意力散漫になっているとき

日常生活での悩みや気がかりなことがあると、そちらに気を取られて運転に集中できなくなってしまいます。

危険を見落とし、事故に繋がることがあるので、心配ごとで頭がいっぱいになっている時は十分な休息をとってから運転してください。

OD式安全性テストを事前に無料で受けるには?

OD式安全性テストや警察庁方式運転適性検査K型を、気軽に無料で受けたいと思う人もいると思います。

しかし、これらの検査に関しては、自動車教習所で行うのが一般的です。

たまにOD式安全性テストに関する無料セミナーを開いている組織があったり、企業ドライバー向けに運転適性検査を無料で行っているところがあります。

個人が運転適性検査を受けるには、免許を取得する前に自動車教習所でしかテストできないと思ってください。

OD式安全性テストに関するまとめ

- 運転適性検査には「OD式安全性テスト」と「警察庁方式運転適性検査K型」の2種類がある

- 自身の性格や癖などを把握して安全運転を心掛けるためのもので、結果は免許の合否に関係ない

- 運転適性検査を問わず、運転前や走行時には安全確認をしっかりと行うのが大切

教習所で受ける運転適性検査は、正直に解答することで自分の短所と向き合えます。

免許取得後も自分の性格や癖を把握して、安全運転について常に考えられるようにしてください。

この記事の監修者

![]()

DUKS 府中店 営業事務

吹浦 翔太

業務歴12年、現場での職務経験6年を経て今はお客様窓口の受注業務を担当しています。

現場で培った経験を活かしお客様に最善な修理をご案内しております。